来源:2025新质生产力数字人才白皮书-中国高技术产业发展促进会&中兴通讯

引言:数字经济时代的战略资源争夺战

在全球数字经济蓬勃发展的今天,数字人才已成为各国竞相争夺的核心战略资源。中国作为世界第二大数字经济体,正面临着一场前所未有的数字人才供需挑战。2023年中国数字经济规模已达56.1万亿元,占GDP比重超过44%,预计2025年人才需求总量将超过7500万人,缺口近3000万。这一巨大缺口背后,反映的不仅是数量不足,更是结构性失衡——高端研发人才、复合型人才以及具备数据要素驾驭能力的专业人才尤为稀缺。

“数字人才已成为国家竞争力的核心”。这一论断深刻揭示了在数据成为新型生产要素、新质生产力加速形成的背景下,数字人才的战略地位已从产业支撑要素上升为国家竞争力和安全保障的核心要素。本文将系统梳理中国数字人才发展的现状、挑战与机遇,并提出构建高质量数字人才生态的路径建议。

第一章:战略交汇——数字经济、新质生产力与人才的三重奏

1.1 数字经济成为经济增长核心引擎

中国正经历一场深刻的数字化转型。数据显示,2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元,占GDP比重为41.5%,2023年进一步增至56.1万亿元,占GDP比重超过44%。这一快速增长的背后,是中国经济发展阶段的战略性转变——从高速增长转向高质量发展。

“数字中国”建设被提升至国家战略高度,旨在通过系统布局数字基础设施、畅通数据资源循环、全面赋能经济社会发展,构筑国家竞争新优势。在这一进程中,数字技术人才成为连接技术创新与产业应用的关键纽带。

1.2 新质生产力对人才的根本性要求

2023年,习近平总书记首次提出”新质生产力”这一重大概念,定义为”创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态”。

新质生产力强调以科技创新为核心要素,通过技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生。数字技术,特别是人工智能、大数据、云计算、5G/6G通信等,是形成和发展新质生产力的关键驱动力。它们不仅能够催生新产业、新模式、新动能,更是改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业的核心技术支撑。

这一战略转向对人才提出了根本性的新要求——发展新质生产力所需要的,不仅仅是数量庞大的数字劳动力,更是能够引领科技创新、驾驭复杂数字系统、适应新型生产关系的高素质人才队伍。

1.3 数据要素:新质生产力的核心引擎

在数字经济时代,数据已提升到与劳动、资本、土地、技术、管理并列的关键生产要素高度。数据要素具有可复制、非消耗、边际成本低等独特属性,能够通过与其他要素的融合,倍增地提升生产效率,优化资源配置,创造新的价值。

“数据要素x”行动计划的提出,相较于之前的”互联网+”,体现了认识上的深化和战略上的跃迁。”数据要素x”强调发挥数据作为核心要素的”乘数效应”,通过数据的深度融合、复用增效和协同优化,不仅提升现有产业的效率,更要催生全新的产业形态和价值创造模式。

第二章:中国数字人才供需格局深度解析

2.1 总量缺口与结构性矛盾并存

中国数字人才队伍的规模伴随着数字经济的蓬勃发展而持续壮大。根据不同统计口径,截至2023年底,中国数字经济人才总量达到3144万人。然而,与快速扩张的需求相比,供给端的增长明显滞后,导致了巨大的、持续扩大的供需缺口。

特定领域缺口同样惊人:

- 智能制造领域预计到2025年需要900万人才,缺口达450万

- 网络安全领域到2027年人员缺口预计达327万

- AI算法研究岗供需比仅为0.13,应用开发岗为0.17,属于严重短缺

2.2 关键技术领域的需求热点

不同数字技术赛道的人才需求热度和缺口程度存在显著差异:

- 人工智能/大数据:需求持续高涨,是人才缺口最为严重的领域之一

- 集成电路:行业报告显示,未来十年全球半导体行业预计需要新增超过一百万名熟练工程师

- 5G/6G:5G规模应用与6G前瞻研发持续推高数字人才需求热度

- 云计算:随着企业”上云用云”的深化以及AI大模型对算力的需求激增,云计算市场保持高速增长

- 网络与数据安全:人才缺口巨大且持续扩大,预计到2027年达327万

2.3 区域分布的高度不均衡

中国数字人才的地理分布呈现出高度集中的特点,与区域经济发展水平和产业结构密切相关:

- 长江三角洲、京津冀和粤港澳大湾区是数字人才最主要的聚集地,合计拥有全国约70%的数字人才

- 成渝地区双城经济圈正迅速崛起为中国数字经济人才发展的”第四极”

- 中西部以及东北地区在吸引和留住数字人才方面面临更大挑战,数字素养与技能水平也相对落后

第三章:数字人才能力图谱与未来技能演进

3.1 多维能力框架构建

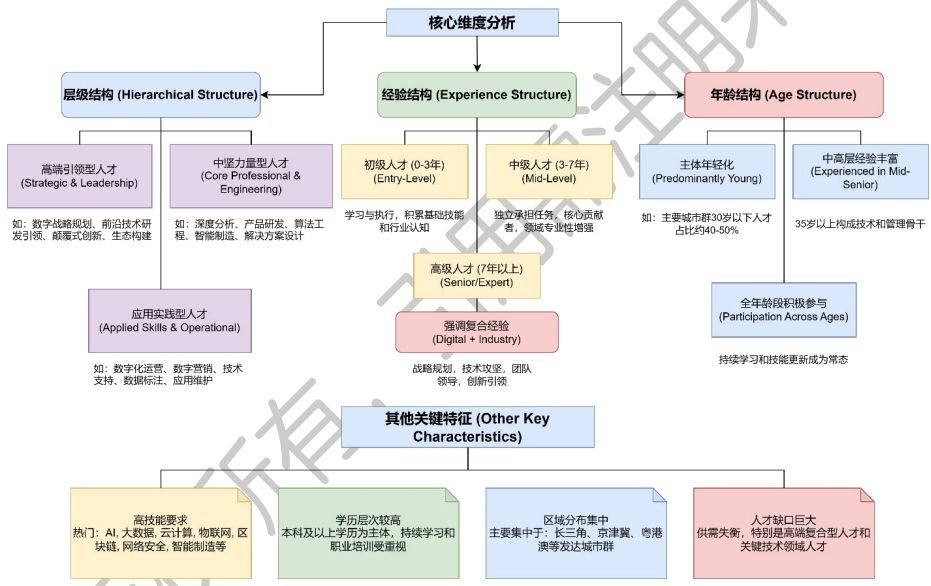

随着数字技术的快速演进和深度应用,对数字人才的要求日益复杂化和多元化。白皮书提出一个多维度的能力框架:

- 通用能力:批判性思维、复杂问题解决能力、学习敏捷性、沟通协作能力、团队合作精神、创新思维以及基本的数字素养

- 专业硬技能:与特定数字技术领域直接相关的、可衡量的专业知识和操作技能

- 业务软实力:将技术能力与实际业务场景相结合,创造商业价值的能力

- 管理素养:主要针对中高级人才、技术负责人或管理岗位

3.2 关键技术领域的能力侧重

- 人工智能/大数据:强大的数学与统计学基础、精通Python/R等编程语言、熟练掌握机器学习/深度学习算法与框架

- 云计算:深入理解虚拟化、容器化、网络协议、存储技术、数据库管理;精通至少一个主流公有云平台

- 物联网(IoT):嵌入式系统开发、传感器技术与数据采集、无线通信协议、边缘计算、物联网平台应用与开发

- 网络与数据安全:深入理解网络协议、操作系统、密码学;掌握防火墙、入侵检测/防御系统等工具

3.3 未来技能演进趋势

以人工智能为代表的新兴技术正在以前所未有的速度和广度重塑就业市场和技能需求格局。世界经济论坛(WEF)预测:

- 全球范围内可能有8500万个岗位因AI技术发展而消失

- 同时AI也将创造9700万个新岗位,如AI训练师、AI伦理师、AI系统维护工程师等

- 未来五年,约42%的核心工作技能将发生改变,近六成员工需要接受再培训或技能提升

第四章:构筑数字人才高地的创新路径

4.1 行业组织的桥梁作用

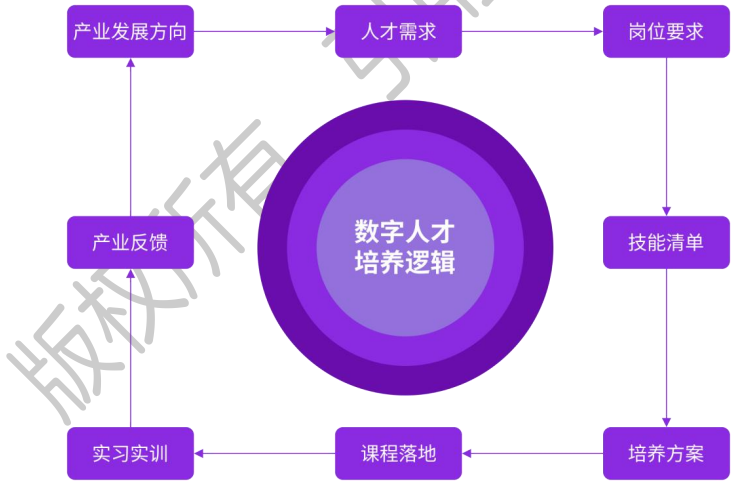

行业协会等组织在连接产业需求与人才供给方面具有独特优势,应发挥以下作用:

- 定期调研发布行业人才需求报告:详细分析本行业未来3-5年内对各类数字人才的数量需求、技能要求等

- 牵头制定行业认可的数字技能人才评价标准:针对具体数字技术岗位,开发细化的职业技能等级标准

- 推动技术标准与人才培养联动:建立行业技术标准委员会与高校相关院系之间的常态化沟通机制

4.2 企业的主动参与策略

企业应转变观念,从被动招聘者变为主动培养者:

- 深度参与人才培养:与高校共建产业学院,实现企业需求、管理模式、文化理念深度融入学院运行

- 建立健全内部培养体系:将员工培训视为人力资本投资,制定年度培训预算,并确保投入强度

- 提供多元职业发展路径:设计清晰、多元的职业发展通道,如”三条跑道”(专业、管理、项目)模式

中兴通讯的实践值得借鉴:

- 以能力中心为运作单元的网状学习型组织建设

- “业务主战,专业主建”的运作模式

- 从岗位驱动到业务驱动的学习范式变革

- AI专项能力培养,形成全链条AI人才引擎

4.3 教育体系的分类改革

不同类型的学校应根据自身定位实施差异化策略:

研究型大学:

- 加强基础学科建设,厚植数理根基

- 聚焦前沿领域布局,建设高水平研究中心

- 鼓励学科交叉融合,设立跨学科研究机构和学位项目

- 深化博士生培养机制改革,强化科研生力军定位

应用型本科院校:

- 紧密对接区域产业需求,动态优化专业布局

- 大幅强化实践教学环节,增加实践学时比重

- 深度开展校企合作,共建产业学院

- 鼓励学生考取行业认可的技术认证

职业院校:

- 深入实施中国特色学徒制、现场工程师培养计划

- 专业设置紧跟技术发展和岗位需求

- 课程内容突出操作技能训练和职业素养养成

- 校企共建实训基地,实现教学过程与生产过程对接

浙江大学等高校的”AI+X”微专业模式提供了良好示范:

- 跨校合作,整合优质师资与科研资源

- 面向非专业学生,提供通识性AI教育

- 交叉融合定位,涵盖经济、医疗、法律等多个领域

- 模块化课程体系,灵活学习方式

第五章:展望与建议——迈向数字人才强国

5.1 把握历史机遇

我国发展数字人才具有独特优势:

- 相对完整的工业体系和日益完善的数字基础设施

- 国家将数字经济发展置于战略高度,政策支持力度大

- 日益活跃的风险投资、蓬勃发展的科技企业、不断优化的营商环境

- 数据要素市场化配置改革的深化,将进一步激发数据人才的创新活力

5.2 应对严峻挑战

前行道路上仍需克服多重障碍:

- 人才培养体系的深刻变革非一蹴而就,需要时间和持续努力

- 深化产教融合面临校企双方目标不一致、合作机制不健全等障碍

- 数字技术发展速度快、迭代周期短,保持人才培养的前瞻性是持续挑战

- 解决高端人才短缺、复合型人才不足的结构性问题任务艰巨

5.3 协同共建数字人才生态

破解数字人才困局需要多方协同:

- 政府:做好顶层设计和环境营造,完善政策支持体系

- 行业:明确需求和搭建平台,促进行业内部协作

- 企业:深度参与培养和优化管理,构建内部成长通道

- 学校:深化改革和提升质量,创新人才培养模式

- 社会各界:积极参与,共同为数字人才成长贡献力量

结语:功成不必在我,功成必定有我

中国的数字人才发展正站在历史性的交汇点上。面对挑战,我们更应保持战略定力,坚定不移地实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略。通过持续深化改革、加大战略投入、秉持开放合作、鼓励协同创新,我们有信心、有能力逐步破解数字人才瓶颈,构建一支规模宏大、结构合理、素质优良、充满创新活力的数字技术人才队伍。

这支队伍不仅是支撑中国数字经济高质量发展、加速形成新质生产力的核心力量,是实现中国式现代化的关键支撑,也将以其智慧和创造力,为全球数字文明的繁荣发展贡献不可或缺的中国力量。这是一项功在当代、利在千秋的系统工程,需要全社会凝聚共识,保持战略耐心,持续投入资源,以”功成不必在我,功成必定有我”的决心和韧性,久久为功,砥砺前行。

中国的数字人才未来,值得期待,更需要我们共同创造!

商派官方订阅号

领取相关报告

近期文章

- 亲,《2026年IT规划方案》很难写?来商派坐坐,让“创新方案+成功实践”为您点亮新思

- 2026年时尚品牌IT规划方案 :覆盖AI方案、OMS、O2O云店、即时零售

- 2026 不做 “无效营销”,联想、京东都在做的营销转型,核心逻辑就 4 个字:数智、信任、整活、入圈

- 不推销、不打扰、强孵化:“冷漠”的Olive Young 如何从渠道危机逆袭成全球美妆零售标杆?

- Shopex ECShopX E-commerce System and ONEX OMS Order Management System Officially Go Open Source with 100% Encryption-Free Code!

- 「永盛工业品电商平台YSMRO」成功上线,客户向商派发来感谢信!

- BYD、OpenAI 们的破局实践,2035 商业革命:六大超级趋势 ,企业如何穿越周期领跑未来?

- 开源全渠道订单管理系统|商派 ShopeX ONEX OMS – 企业数据主权自主数智化枢纽

相关文章

产品推荐

- 全渠道一盘货OMS方案 全渠道一盘货库存管理与共享/全渠道订单智能路由履约

沪公网安备 31010402000102号

沪公网安备 31010402000102号

电子营业执照

电子营业执照