机器步态逼真到被质疑藏了真人,小鹏科技日上的一场“自证”背后,是全球人形机器人领域悄然打响的技术突围战。

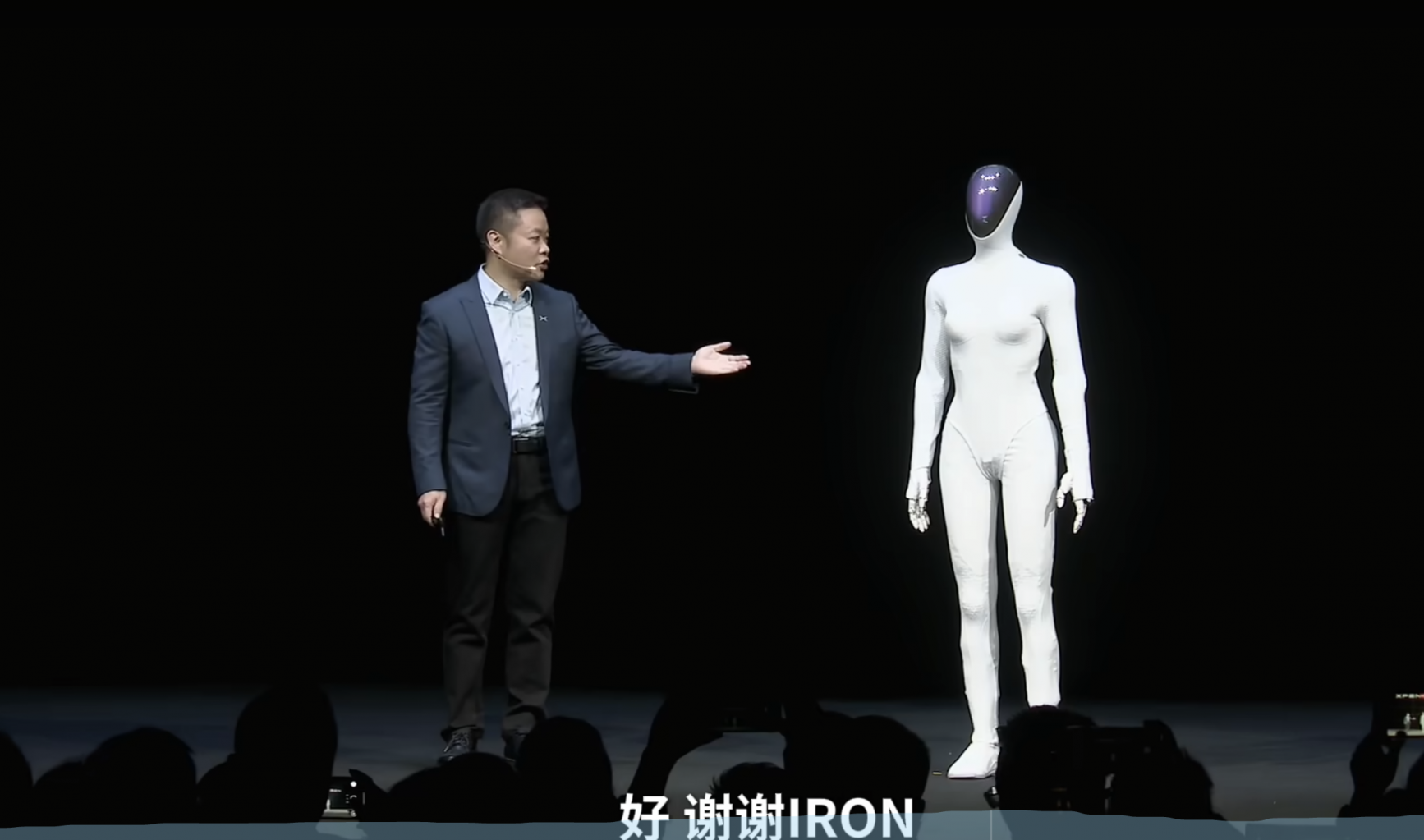

新闻发布会现场,小鹏汽车董事长何小鹏哽咽地说:“希望这是最后一次证明机器人是它自己。”工作人员在机器人IRON通电运行状态下,当众剪开其腿部覆盖件,公开展示内部机械结构。 这场略显悲壮的“自证”源于几天前小鹏新一代IRON人形机器人因步态过于拟人而引发的质疑。当IRON以高度接近人类的“猫步”走上舞台时,社交媒体上迅速掀起对“真人扮演”的猜测。

01 突发事件与戏剧性回应

一场本应展示技术实力的发布会,却意外演变为一场关于“真实”与“造假”的舆论风波。11月5日,小鹏科技日上,全新一代IRON人形机器人以全包覆柔性皮肤、仿人脊椎结构和高度拟人的步态亮相,引发广泛关注。 网友的质疑主要集中在细节上:放大头部特写能看到明显的耳朵轮廓,臀部肌肉随步态自然起伏,衣物褶皱的垂坠感与人类无异。有技术爱好者甚至制作了“真人vs机器人对比动图”,指出IRON的步态与一年前小鹏展示的无外壳机器人相比进步“不合常理”。

面对质疑,何小鹏在11月6日上午发布一条“一镜到底”视频澄清,展示机器人背部拉链后的内部结构。但质疑声并未停止,反而指向澄清视频本身的真实性。 于是,在11月6日晚的X9超级增程技术发布会上,出现了开场一幕——工作人员直接剪开机器人腿部皮肤和肌肉,在通电运行状态下展示其内部机械结构。

这场“自证”引发了资本市场强烈反应。澄清视频发布后,小鹏汽车港股直线拉升,当日收盘上涨2.34%。市场以真金白银表达了对小鹏技术的认可。

02 小鹏IRON的硬核技术解析

为何小鹏IRON的步态能引发如此大的争议?其技术核心在于两大突破:大模型训练和仿人脊椎设计。 IRON拥有82个关节自由度,远超行业平均水平,使其肩、腰、腿、足高度灵活。其采用的“骨骼-肌肉-皮肤”类人构型,搭载自研仿生肌肉驱动系统,配合22个可动自由度的拟态双手,能精准感知重力与材质变化。

小鹏IRON在算力方面表现同样亮眼,它搭载了3颗图灵AI芯片,有效算力达2250TOPS,为当前人形机器人中最高水平。第一代物理世界大模型也将在IRON上首发运行,实现对话、行走和交互三大高阶智能。 在运动控制算法上,小鹏摒弃了传统的慢速机械抬腿方式,通过重心前移来支撑脚转换,再往外摆动腿,使整体动作连贯流畅。

这种基于连杆结构的驱动方案,将电机等重型部件放在更靠近躯干的位置,减小了小腿和脚部惯性,从而更容易改变姿态。 小鹏计划在2026年底实现高阶人形机器人的规模量产,目前已与宝钢达成合作,将在巡检等复杂工业领域探索应用场景。

03 特斯拉Optimus的技术路径与优势

相比之下,特斯拉的人形机器人Optimus选择了不同的技术路线。特斯拉将其在电动车领域积累的电池、电力电子系统、先进电驱系统和完全自动驾驶电脑技术,创新地应用到人形机器人上。 Optimus全身具备28个活动关节,双手共有11个自由度,采用仿生设计拥有出色的灵活性和敏捷性。

特斯拉借鉴了车辆自动驾驶的研发经验来训练机器人,借助传感器和计算机视觉技术,利用海量数据不断优化训练过程。 特斯拉第二代人形机器人“擎天柱”的步行速度已比前代提高30%,其10根手指具备触觉感知能力,能够处理拿捏脆弱鸡蛋或搬运重物等精细任务。

特斯拉计划在2026年底启动Optimus的大规模生产,并设定了到2030年实现年产100万台的目标。特斯拉销售总监杨晶晶透露,Optimus的定价将低于2万美元,目前已能在特斯拉工厂执行搬运电池等重物的任务。 特斯拉人形机器人与电动车技术同源,共享摄像头、三电技术以及端到端神经网络技术。这种技术共享模式大大降低了研发成本,加速了机器人的商业化进程。

04 宇树科技的差异化竞争策略

作为中国机器人产业的领军企业,宇树科技走过了从四足到人形技术跃迁的升级轨迹。宇树在2023年8月发布的全尺寸人形机器人H1,最高奔跑速度达3.3米/秒,可完成后空翻等高难度动作。

宇树科技的核心优势在于成本控制与商业化落地。2024年5月,宇树发布的G1人形机器人售价仅为9.9万元人民币,将双足人形机器人价格首次拉至10万元以内。 这一突破性价格背后是宇树科技对供应链的精准掌控——核心部件国产化率超90%,打破了外国技术垄断。

宇树产品演进遵循清晰的商业化逻辑:第一阶段通过四足机器人开辟民用市场新蓝海;第二阶段研发人形机器人,定义量产新标准;第三阶段发展开源生态,降低行业门槛。 2025年世界机器人大会上,宇树展出的人形机器人G1格斗款,能够完成迅猛出拳、高踢腿等高难度动作,即使意外摔倒也能自主恢复,展现出接近人类的运动协调性。

宇树科技创始人王兴兴曾表示:“创新就是既要仰望星空洞察技术趋势,又要脚踏实地解决产业痛点。”这种“技术追求”与“商业理性”的辩证统一,使得宇树在机器人商业化应用上走在了行业前列。

05 三国争霸背后的技术路线差异

小鹏、特斯拉和宇树虽然都在人形机器人领域发力,但技术路径与商业逻辑各有不同。 小鹏IR强调仿生设计与拟人化运动,其82个关节自由度和仿人脊椎结构致力于实现高度拟人的运动姿态。特斯拉Optimus则延续特斯拉在自动驾驶领域的积累,重用电动车相关技术,强调软硬件协同与数据驱动。

宇树则选择了务实的功能导向路径,不过度追求拟人效果,而是聚焦于具体场景下的实用性与成本控制。 在运动控制算法上,小鹏采用了连杆结构驱动关节,将重型部件靠近躯干放置;特斯拉则基于自动驾驶技术开发端到端的神经网络控制系统;宇树则凭借自研的高性能电机直驱技术,实现高精度力控的同时大幅降低成本。 这些差异也体现在商业化节奏上:小鹏计划2026年底规模量产高阶人形机器人;特斯拉也计划在2026年底启动生产;而宇树已实现G1人形机器人的量产和交付,走在商业化最前沿。

06 人形机器人的挑战与未来

尽管人形机器人技术近期取得显著进展,但从实验室到规模化商业应用仍面临诸多挑战。技术层面,人形机器人“大脑”的通用智能尚未成熟,跨场景任务泛化能力不足;“小脑”的运动控制算法仍需提升;核心部件如高精度传感器仍部分依赖进口。

成本是另一个主要障碍。虽然宇树已将价格拉至10万元以内,但大多数人形机器人售价仍在几十万到上百万元不等,严重制约商业化推广。

国际机器人协会预测,2021年到2030年,全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会则预计,到2030年,我国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。 政策支持也为产业发展注入动力。

2023年出台的《人形机器人创新发展指导意见》提出了到2025年初步建立创新体系,2027年综合实力达到世界先进水平的目标。2025年,“具身智能”被写入《政府工作报告》,进一步明确了政策支持方向。 从全球视角看,中国人形机器人产业具备独特优势:完备的工业体系和完善的产业链为成本控制提供基础;丰富的应用场景为技术迭代提供数据支持;北京、上海、深圳、杭州等地已形成创新集群,多项关键技术达到国际一流水平。

未来,随着小鹏IRON在宝钢的巡检场景中不断迭代,特斯拉Optimus在自家工厂搬运重物,宇树G1在更多垂直领域推广应用,人形机器人或将沿着“专用—特定场景通用—开放场景通用”的路径逐步进化。 正如一位行业专家所言,未来工厂可能呈现“721”模式:70%作业由专用机器人承担,20%由人形机器人执行,剩下10%仍需依赖人工。在这场全球性竞赛中,技术突破、成本下降与场景拓展的三重共振,正加速人形机器人从赛场到市场的跨越。

商派官方订阅号

领取相关报告

近期文章

- 英伟达重磅报告:2026 零售消费品行业 AI 迎关键转折,全链路赋能重塑行业竞争格局

- 90 后接棒买年货!2026 春节消费新趋势:“健康硬通货 + 玄学好彩头”成为年味儿的双重打开方式

- 2026春节后红利爆发:六大核心赛道定方向,这五类人最易抓住机遇

- TikTok2026 全球趋势报告:品牌不可替代的本能,才是流量核心

- 人群白皮书 | 一边凑满减一边冲演唱会?“薛定谔的钱包” 背后:2026 消费真相是 “务实 + 悦己” 双驱动

- YSL 眼影刷屏、泡泡玛特出圈、丸美霸榜:2025 消费双轨时代,情绪与长期主义的增长密码

- 2026年大快消企业B2B经销商订货平台积分商城怎么搭建?

- 2026年运动服饰品牌全渠道零售运营优化方案:全渠道OMS业务中台驱动增长

相关文章

产品推荐

- B2B/B2B2b/S2B2B数字化系统 经销商订货管理数字化解决方案

沪公网安备 31010402000102号

沪公网安备 31010402000102号

电子营业执照

电子营业执照